<SE san Michele si bagna le ali piove fino a Natale se san Michele non bagna le ali farà bello fino a Natale>.

San Michele arcangelo, è il patrono dell’equinozio d’autunno e, secondo questo detto popolare, è il responsabile dei fenomeni metereologici fino alle feste natalizie, stabilendo a seconda delle temperature registrate nel giorno a lui consacrato una invernata mite o severa.

Nel corso dell’anno la terra percorre un’orbita ellittica intorno al sole, per cui in certi periodi è più vicina e in altri è più lontana da questa stella. Durante gli equinozi il giorno ha la stessa durata della notte; successivamente a quello d’autunno, che cade il 21 settembre, le durate si invertono fino a raggiungere il 22 dicembre, solstizio d’inverno, cioè la data dell’anno nel quale il giorno dura meno ore in assoluto e nella calotta polare artica, a causa dell’inclinazione terrestre, regnerà la grande notte e in quella antartica il grande giorno.

In epoca ellenistica l’equinozio d’autunno era consacrato a “Kosmokerator”, signore e animatore del cosmo, caratteristiche che in epoca cristiana saranno per l’appunto ereditate dall’alato san Michele.

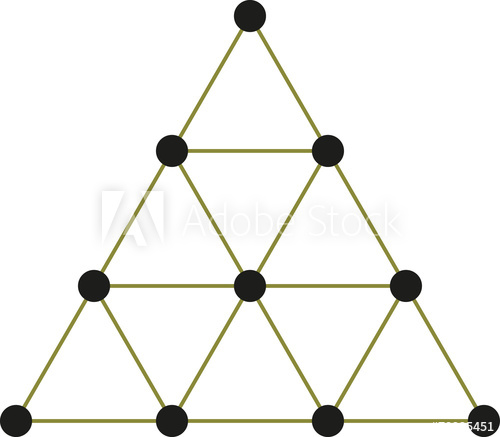

Percorrendo la fascia zodiacale il sole, attraversando ogni anno i quattro punti chiamati equinozi e solstizi scandisce le quattro feste cardinali: Natale, Pasqua, San Giovanni e San Michele.

L’equinozio d’autunno è stato protagonista di diverse culture religiose, ad esempio per i Celti l’anno nuovo iniziava con la luna crescente successiva all’equinozio d’autunno, esso consisteva di 13 mesi, 12 identici ai nostri mentre il tredicesimo, che cadeva alla fine di ottobre, era costituito di tre giorni, periodo di passaggio che collegava l’anno vecchio con il nuovo.

Ogni mese era governato da una luna e possedeva un albero sacro associato ad esso. Quello di settembre era la quercia.

Nella notte magica del 21 settembre gli antichi druidi, armati di un falcetto d’oro, si recavano nelle selve sacre di querce secolari per raccogliere dei rami di una pianta che <dalla folgore pareva generata: il vischio>.

Nella simbologia celtica l’albero rappresentava la via che univa quanto vi era in alto con quanto vi era in basso, mentre il vischio, che non affonda mai le sue radici in terra, era il simbolo della luce divina che discendeva in quella ricorrenza.

I nomi gaelici delle quattro stagioni risalgono ad epoche pre-cristiane: “Errach” indicava la primavera, “Samhradh” indicava l’estate, “Foghara” veniva usato per l’autunno e infine “Geamhradh” indicava l’inverno. Il calendario liturgico celtico prevedeva quattro feste del fuoco, che segnalavano il cambio di stagione. Quelle per l’inizio dell’estate e dell’inverno erano considerate festività maschili mentre quelle di primavera e autunno erano reputate fiamme femminili.

Anche nei circoli druidici l’equinozio d’autunno, chiamato “Alban Elued”, cioè “Luce dell’acqua” aveva una simbologia particolare.

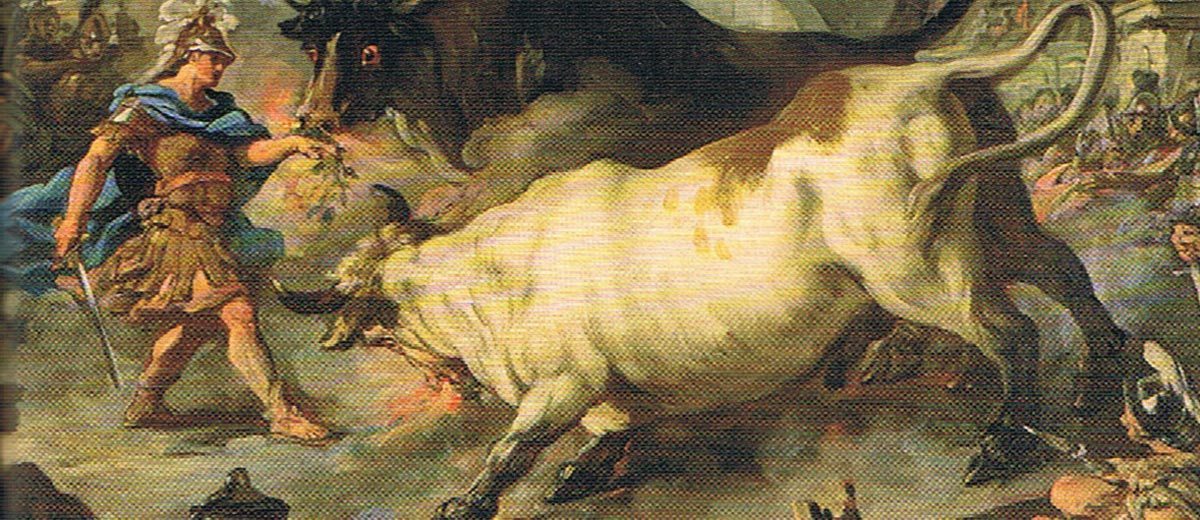

Nel mondo ellenistico, in questo periodo si celebravano i riti misterici, tra i quali quelli di Mithra, signore del cosmo e portatore di luce. Nelle allegorie classiche Mithra era spesso raffigurato tra due portatori di fiaccola, Cautes con la torcia sollevata in alto a rappresentare l’equinozio di primavera e Cautopates, con la torcia abbassata a simboleggiare l’equinozio d’autunno.

Il mese di settembre, nel cosmo antico, era anche quello in cui si celebravano i Grandi misteri di Eleusi. I rituali eleusini si basavano sulla simbologia del grano e celebravano i miti di Demetra e Persefone.

Essi narrano come Persefone venne rapita da Ade, dio degli inferi perdutamente innamorato di lei, e di come sua madre Demetra, dea del grano e delle messi coltivate, la cercò in ogni luogo fin quando disperata si rifiutòdi far fruttificare la terra. Il suolo divenne arido e gli uomini chiesero aiuto agli dei. Demetra, stremata, si sedette per nove giorni e le altre divinità le fecero crescere intorno un campo di papaveri. Ella respirando il profumo dei fiori si addormentò e gli dei riuscirono ad ottenere da Ade il ritorno di Persefone, ma siccome nella sua permanenza nell’aldilà ella aveva mangiato tre semi di melograno, fu destinata a trascorrere ogni anno tre mesi negli inferi. E’ in quei mesi che sulla terra si abbatte l’inverno.

Il tema stagionale dell’equinozio è il raccolto; cibo e simboli di quello autunnale sono il vino, le pigne, le mele, le foglie, le patate, le noci, la verdura, il pane e l’idromele. Il colori sono il rosso, l’arancione, il marrone e l’oro.

La “solanum tuberosum”, donata dalla dea Axomana agli Incas 2 mila anni fa, protesse con rapida crescita e semplice coltura le popolazioni europee dalle secolari carestie, divenendo cibo essenziale per i contadini di tutto il mondo.

La “solanum tuberosum”, donata dalla dea Axomana agli Incas 2 mila anni fa, protesse con rapida crescita e semplice coltura le popolazioni europee dalle secolari carestie, divenendo cibo essenziale per i contadini di tutto il mondo. Furono molte invece le resistenze che si dovettero superare prima di impiegarle nell’alimentazione giacché le patate erano ritenute portatrici di terribili malattie: lebbra, tubercolosi, affezioni ghiandolari, febbri e quant’altro esistesse di terribile.

Furono molte invece le resistenze che si dovettero superare prima di impiegarle nell’alimentazione giacché le patate erano ritenute portatrici di terribili malattie: lebbra, tubercolosi, affezioni ghiandolari, febbri e quant’altro esistesse di terribile.

<In un pomeriggio di fine estate, nel tepore della mezza stagione che si colora di giallo marrone e vinaccio, è schierata nei poderi la grande armata di granturco, adorna di pennacchi, pronta alla colossale battaglia…dei pop corn.>

<In un pomeriggio di fine estate, nel tepore della mezza stagione che si colora di giallo marrone e vinaccio, è schierata nei poderi la grande armata di granturco, adorna di pennacchi, pronta alla colossale battaglia…dei pop corn.>

Un mare dorato in questo mese colora i campi di ogni dove; spighe di grano giallo come raggi di sole dipingono il mistero delle origini del pane.

Un mare dorato in questo mese colora i campi di ogni dove; spighe di grano giallo come raggi di sole dipingono il mistero delle origini del pane.

In Bulgaria era l’intero villaggio che si occupava della “Regina del grano”. La bambola dopo la mietitura era buttata in un fiume per propiziare abbondante pioggia e rugiada per l’anno avvenire, oppure bruciata per spargerne le ceneri e fertilizzare i campi.

In Bulgaria era l’intero villaggio che si occupava della “Regina del grano”. La bambola dopo la mietitura era buttata in un fiume per propiziare abbondante pioggia e rugiada per l’anno avvenire, oppure bruciata per spargerne le ceneri e fertilizzare i campi.

Uno scrigno verde che nasconde un inaspettato tesoro vermiglio… colori vivaci che hanno ispirato artisti nei vari campi del sapere.

Uno scrigno verde che nasconde un inaspettato tesoro vermiglio… colori vivaci che hanno ispirato artisti nei vari campi del sapere.